荆楚聚宝盆:江汉油田发现全纪实

在长江与汉江交汇的江汉平原,沉睡着一个巨大的地质宝藏。它的发现,凝聚着几代地质人的智慧与坚持,更见证了中国石油工业的技术实力与战略眼光。让我们将时光倒转至半个多世纪前,揭开江汉油田诞生的传奇故事。

一、地质迷局:南方无油论的桎梏

1958年,地质勘探队员背着仪器踏勘江汉平原。这里地表坦荡如砥,地下却暗藏玄机。国际地质界普遍认为"中国南方无油",但地质学家们发现江汉盆地存在独特的"盐湖相沉积"——远古时代这里是内陆盐湖,有机质在咸水环境中得以保存,形成了潜在的生油层。

面对质疑,勘探处主任李四光团队提出"多期构造运动控油"理论,认为地下断层像天然管道,将深埋的油气输送到浅层。这一理论突破为南方找油提供了科学依据。

二、艰难寻油:芦苇荡中的技术攻坚

1961年寒冬,江汉石油勘探处32120钻井队挺进潜江凹陷。队长张云清带着队员在芦苇荡中搭建井架,泥浆池里结着薄冰。钻机轰鸣声中,钻头穿透层层岩层,在1400米深处遇到坚硬砂岩。

1965年9月27日,钟11井突然喷出油柱,日产量6.7吨。这口自喷油井的发现,打破了"南方无油论"的魔咒。地质师王德民在岩芯中发现油浸砂岩,兴奋地记录下:"油斑呈带状分布,含油饱和度达35%"。

三、大会战风云:十二万大军战江汉

1969年,江汉平原展开石油大会战。12万大军从全国汇集,钻井队昼夜不停,最多时同时开钻300口井。女地质员刘桂香在没膝的泥水中测量岩芯,钻井队长赵振国带领队伍创下"月钻千米"的纪录。

在鄂西山区,勘探队发现建南气田,气体从二叠系地层喷涌而出,火焰高达5米。技术员李建国回忆:"当时我们点着气炬,火焰在山谷间映红半边天,方圆几里都能听见气浪声。"

四、科技突破:盐湖盆地找油密码

江汉盆地地质构造复杂,盐岩、膏泥岩交错。地质学家们创新"地震地质复合相分析"技术,通过地震波揭示地下岩层形态。在蚌湖地区,他们运用"相控储层预测"技术,在盐间地层发现隐蔽油藏。

钻井工艺也取得突破。针对复杂岩性,工程师们研发"复杂岩性测井识别图版",在八面河地区发现规模储量阵地。这些技术创新,使江汉油田探明储量持续增长。

五、转型新生:从石油到盐化的跨越

进入新世纪,江汉油田面临资源递减挑战。决策者将目光投向地下盐卤资源,这里蕴藏相当于自贡20倍的盐矿。2001年,第一套漂粉精装置投产;2004年,形成"采卤-盐硝-氯碱"产业链。

在涪陵山区,江汉人开辟新战场。2013年,焦页1HF井喷出页岩气,日产量6万方。如今涪陵气田已成为全球第二大页岩气田,江汉油田的传奇仍在续写。

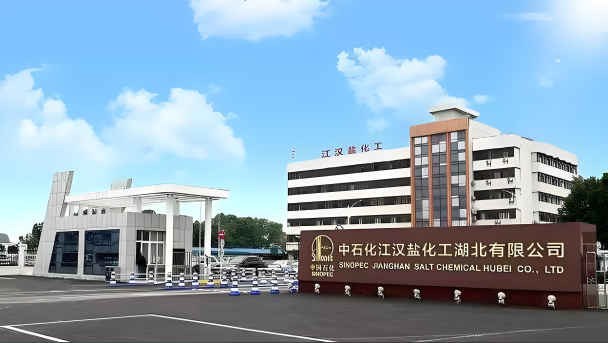

中石化江汉盐化工湖北有限公司,是江汉油田综合开发利用地下盐卤资源而兴建的综合性化工企业。公司以盐卤资源为基础、以氯碱为保障、以食用盐为突破、以消毒剂为特色,依靠"钠法漂粉精生产技术"和"离子膜烧碱生产技术"两大核心技术和专有技术,通过自我发展、自我调整和自我积累,逐步引进和消化吸收国外先进技术和关键设备,具备250万方/年卤水开采及净化、54万吨/年盐硝联产、22万吨/年离子膜烧碱、7.2万吨/年钠法漂粉精和3万吨/年强氯精的生产能力,配套建设有175吨/小时循环流化床锅炉、变压器容量为3.15兆瓦的110千伏变电站以及塑料包装桶等公用工程。产品主要有工业盐和食用盐、离子膜烧碱和液氯、漂粉精和强氯精等3个系列10多个品种。

站在江汉平原的井架旁,望着输油管道伸向远方,我们更能理解"为祖国找油"的豪情。这片曾经的芦苇荡,如今已是油气涌流的能源基地。江汉油田的发现,不仅改写了中国石油版图,更铸就了民族工业自强不息的精神丰碑。

六、江汉油田的发现过程:

1、勘探背景:

1)江汉油田的勘探始于1958年,初期主要在江汉平原进行地面调查。

2)1961年,江汉石油勘探处成立,开始了正式的石油勘探工作。

2、关键勘探过程:

1)1965年9月27日,钟11井在潜江凹陷喷出工业油流,日产6.7吨,标志着江汉油田的发现。

2)1969年,江汉石油大会战开始,12万石油大军汇聚江汉平原,展开了大规模的勘探开发。

3)1970年3月,在鄂西山区发现了建南气田,进一步证明了江汉油田的勘探潜力。

3、后续发展:

1)江汉油田在勘探开发过程中,逐渐发展成为中南地区重要的综合型石油基地。

2)到2023年底,江汉油田累计探明石油地质储量3.86亿吨,天然气地质储量7360.65亿方。

3)油田还积极拓展盐化工等多元化业务,实现了企业的可持续发展。

4、历史意义:

1)江汉油田的发现打破了“中国南方无油论”,证明南方海相地层也能蕴藏丰富石油。

2)为中南地区经济建设和社会发展提供了重要的能源保障,推动了中国石油工业的发展。